국회미래연구원, ‘자영업 구조변화’ 보고서

고령화·디지털 격차·업종 편중이 핵심 요인

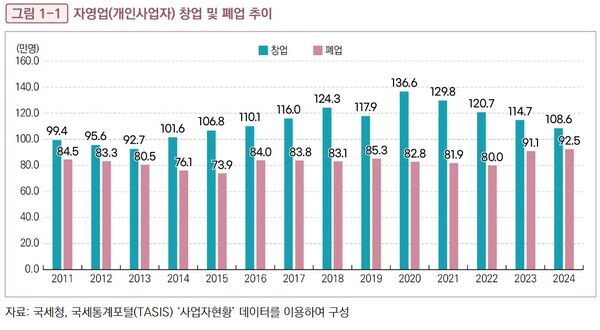

월수입 100만원 미만 922만명·폐업 최고치

창업대비 폐업률 85%까지 치솟아...코로나 탓

국내 자영업 시장이 경기 부진을 넘어 인구구조와 소비패턴, 디지털 확산이 겹친 구조적 전환기에 놓여 있다는 진단이 나왔다.

국회미래연구원(원장 김기식)이 13일 발간한 ‘자영업 시장의 구조적 전환과 정책적 과제’ 보고서에서 “단기적 유지 중심의 정책만으로는 시장의 활력을 회복하기 어렵다”며 자영업 생태계를 전환시키는 중장기 정책 설계가 필요하다고 제언했다.

보고서에 따르면 국내 자영업자 수는 2007년 612만명에서 2024년 575만명으로 줄어들며 장기 하락세를 보이고 있다. 전체 취업자 중 자영업 비중은 1991년 39.2%에서 2023년 23.2%로 낮아졌지만, 여전히 OECD 평균 15.6%, 일본 9.5%보다 높다.

특히 월수입 100만원 미만 사업자는 2019년 611만명에서 2023년 922만명으로 311만명 늘었고, 폐업자 수는 2024년 92.5만명으로 13년 만에 최고치를 나타냈다. 창업 대비 폐업률도 2020년 60.6%에서 2024년 85.2%로 치솟아 코로나19 이후 퇴출 속도가 급격히 빨라진 것으로 분석됐다.

가장 뚜렷한 구조 요인은 고령화의 심화다. 개인사업자 중 60세 이상 비중은 2011년 18.4%에서 2024년 32.9%로 14.5%p 증가했다. 도매업에서는 60세 이상이 2017년 15.6%에서 2025년 28.6%로, 음식업에서도 17.1%에서 27.5%로 빠르게 늘었다.

보고서는 “은퇴 이후 준비 부족으로 진입장벽 낮은 업종에 창업이 몰리는 경향이 있어 자산 소진과 부채 위험이 커지고 있다”고 경고했다.

또 다른 변화는 소비 채널의 급격한 이동과 디지털 격차다. 온라인쇼핑 거래액은 2019년 136.6조원에서 2024년 259.4조원으로 연평균 13.7% 증가했다.

그러나 음식·주점업에서 20~30대 사업자의 디지털 도입률이 40%인 데 비해 60대 이상은 8.1%에 그치며 세대 간 격차가 두드러졌다. 플랫폼을 활용한 자영업자의 평균 매출이 미도입자 대비 1.85~2.98배 높다는 점은 이 격차가 곧 생존 격차로 이어질 가능성을 보여준다.

팬데믹 이후 구조적 변화도 집중적으로 나타났다. 자영업체당 종사자 수는 2019년 2.2명에서 2021년 2.04명으로 줄어 고용 기반이 약해졌다.

반면 중고령층의 디지털 전환은 빠르게 확산돼, 50대 온라인 쇼핑 이용률은 2018년 40.0%에서 2024년 86.6%로, 60대는 17.5%에서 46.1%로 상승했다. 배달음식 시장 역시 2018년 5.3조원에서 2023년 26.4조원으로 5배 확대되면서 온라인 플랫폼 참여가 사실상 생존 조건이 됐다.

보고서는 자영업의 소규모·영세화가 지속되는 점도 위험 요인으로 지목했다. 2018년 대비 2022년 도소매업 평균 종사자 수는 2.1명에서 1.5명으로, 숙박·음식업은 2.4명에서 1.9명으로 줄었다.

자영업 대출 잔액은 2014년 372조원에서 2025년 1분기 1,068조원으로 3배 가까이 늘었고, 연체율도 0.87%(2020년 1분기)에서 1.88%(2025년 1분기)로 2배 이상 상승했다. 특히 비은행권 연체율은 3.92%로 은행권의 7배 수준이며, 취약 자영업자 연체율은 12.24%에 달해 구조적 위험이 커지고 있다.

자영업 시장의 변화는 프랜차이즈 확산과 업종 편중 창업에서도 확인된다. 2024년 기준 가맹본부는 8,800개, 가맹점은 36.5만개로 꾸준히 확대됐지만 최근에는 비프랜차이즈와의 수익성 격차가 줄어 “프랜차이즈가 보다 안전하다”는 기존 인식에도 균열이 나타나고 있다.

보고서는 신규 창업이 많은 통신판매업·한식음식점·커피음료점의 경우 3년 생존율이 40~50%에 불과해 “창업 집중 → 경쟁 심화 → 낮은 생존율 → 재창업”의 악순환이 반복되고 있다고 분석했다.

보고서는 전체적인 정책 방향을 ‘유지’에서 ‘전환’으로 옮겨야 한다고 제안했다. 고령층에게는 무분별한 생계형 창업 지원 대신 맞춤형 일자리 중심의 접근이 필요하며, 청년층에게는 준비도와 전문성을 갖춘 질적 창업지원 체계를 마련해야 한다는 것이다.

또한 유사 업종 재창업보다는 유망 업종으로의 전환 교육과 전직훈련을 강화하고, 단기 금융지원 중심에서 벗어나 구조적 전환을 지원하는 중장기 정책 토대를 마련해야 한다고 강조했다.

보고서를 작성한 안수지 부연구위원은 “무분별한 보편적 지원은 자영업자의 부채 증가와 이미 포화된 시장 경쟁을 심화시킬 우려가 있다”며 “자영업 지원정책의 패러다임을 ‘유지’에서 ‘전환’으로 바꾸고 미래지향적인 자영업 생태계를 재설계해야 한다”고 말했다.

또 그는 인구구조 변화에 대응한 업종 전환, 자영업자의 디지털 역량 강화, 폐업 이후 소득단절 최소화와 재취업 연계·전직훈련 패키지 마련 등을 구체적 방향으로 제시했다.